Pseudophilosophie

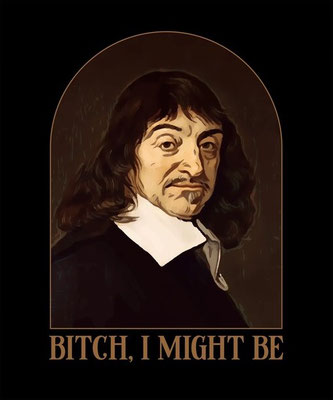

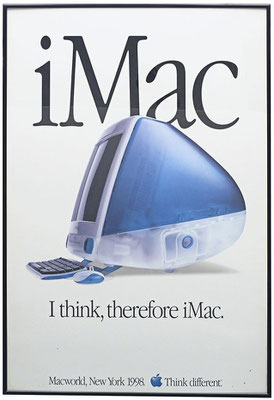

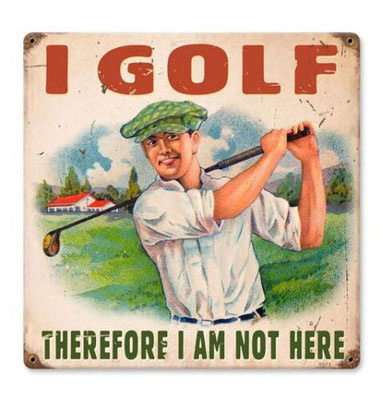

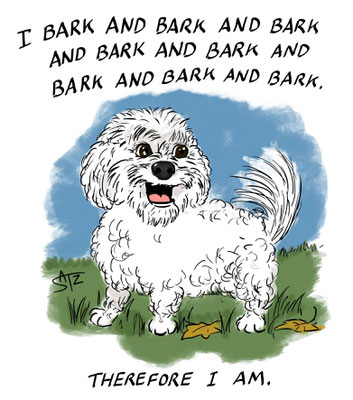

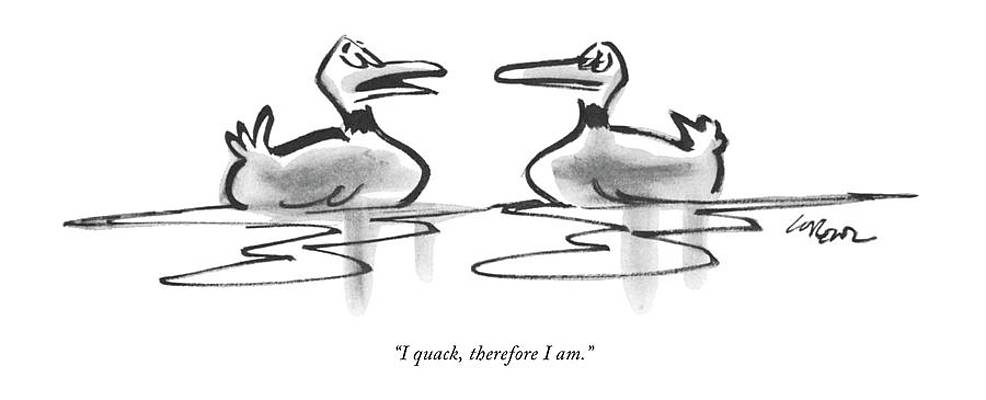

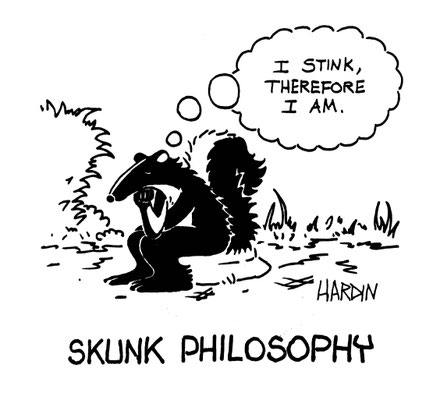

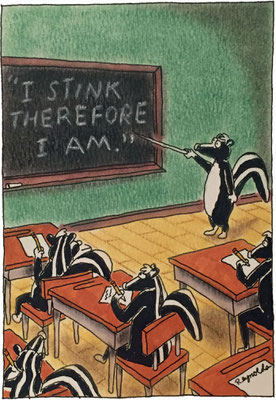

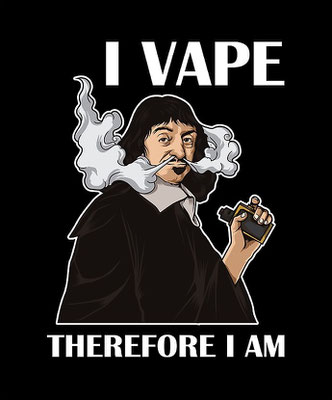

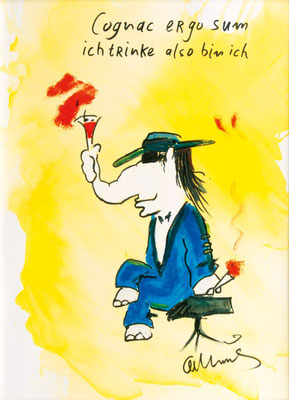

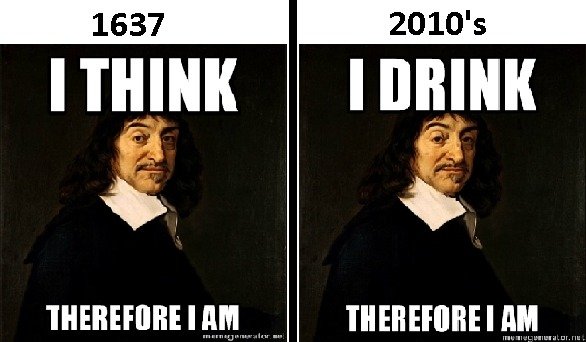

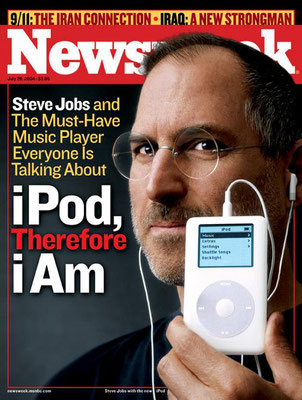

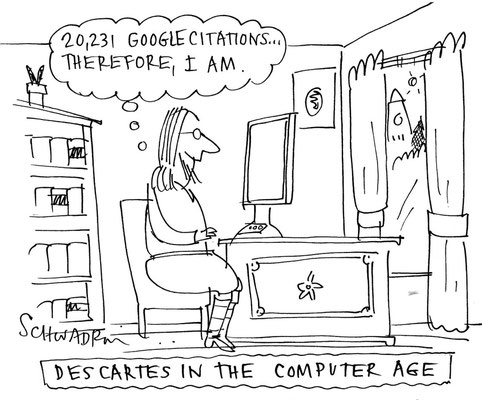

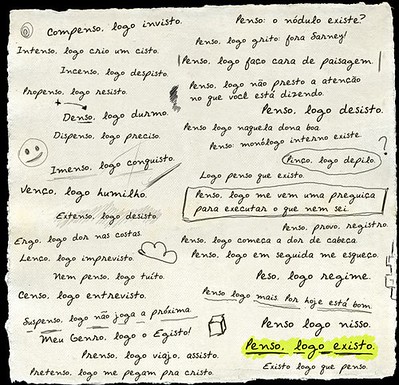

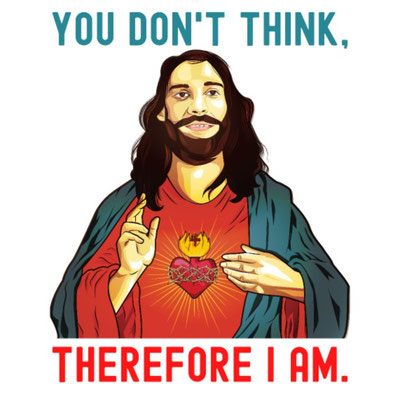

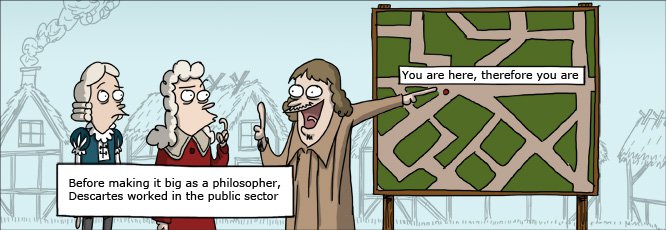

Der Cartoon von Gerhard Glück steht in einer langen Reihe von Surrogaten zu René Descartes’ berühmter Formel «Ich denke, also bin ich». Zum Beispiel:

«Man denkt an mich, also bin ich» (Peter Sloterdijk, Philosoph und Schriftsteller).

«Ich glaube, also bin ich» (Edgar Sommer, Autor und Verleger).

«Ich fühle, also bin ich» (Maria Lassnig, Künstlerin).

«I feel, therefore I am» (Eve Ensler, Dramatikerin, Autorin und Aktivistin).

«Ich schäme mich, also bin ich» (Jan Stenger, Altphilologe).

«J' aime, donc je suis» (George Sand, Schriftstellerin).

«Ich liebe, also bin ich» (Christina Kessler, Ethnologin und Beziehungstherapeutin).

«Ich will, also bin ich» (Ruth Metten, Autorin).

«Je puis, donc je suis» (Simone Weil, Philosophin).

«Ich hasse, also bin ich» (Heribert Blass, Psychoanalytiker)

«Ich rede, also bin ich» (Karl Hugo Pruys, Journalist und Autor).

«Ich höre, also bin ich» (Joachim-Ernst Behrendt, Musikjournalist und -produzent).

«Ich jodle, also bin ich» (Ursula Scribano, Schauspielerin und Stimmtrainerin).

«Ich koche, also bin ich» (Rudolf Obauer, Sternekoch).

«Ich esse, also bin ich» (Bud Spencer, Schauspieler).

«Ich trinke, also bin ich» (Roger Scruton, Schriftsteller und Philosoph).

«Ich bewege mich, also bin ich» (Ralf Laging, Sportwissenschaftler).

«Ambulo ergo sum» (Pierre Gassendi, Philosoph).

«Ich gehe, also bin ich» (Marco Hüttenmoser, Erziehungswissenschaftler).

«Ich wandere, also bin ich» (Herman de Vries, Künstler).

«Laboro ergo sum» (Al Gini, Wirtschaftsethiker).

«I sew, therefore I am» (Lisa Gardner, Autorin).

«Ich suche, also bin ich» (Katharina Beyer, Autorin)

«Ich habe, also bin ich» (Günter Hesse, Autor).

«Ich lerne, also bin ich» (Rolf Arnold, Erziehungswissenschaftler).

«J' écris, donc je suis» (Ben Vautier, Künstler).

«Ich schreibe, also bin ich» (Paul Nizon, Schriftsteller).

«Je signe, donc je suis» (Ben Vautier, Künstler).

«Giudico ergo sum» (Erika Salonia, Psychologin und Anwältin).

«Ich maile, also bin ich» (Miriam Meckel, Kommunikationswissenschaftlerin).

«Ich google, also bin ich» (Alexander Stirn, Journalist).

«Ich sitze, also bin ich» (Niraj, Meditationslehrer und Atemtherapeut).

«Ich schlafe, also bin ich» (Barbara Hochstrasser, Ärztin).

«Ich träume, also bin ich» (Hartmut Steffen, Autor).

«Je baise, donc je suis» (Olivia Ruiz, Sängerin und Schauspielerin).

«Je nais, donc je suis» (Francis Métivier, Philosoph, Musiker und Autor).

«Ich sterbe, also bin ich» (Gertrud Wolf, Pädagogin und Erwachsenenbildnerin).

Auch aus dem, was man hat oder nicht hat oder dafür tut, dass man hat oder nicht hat, scheint zu folgen, dass man ist:

Es gibt viele weitere Variationen zu Descartes’ Cogito-Argument, sowohl sprachlich wie bildlich. Was aber sagte Descartes wirklich?

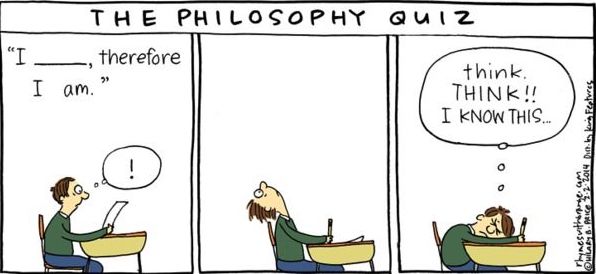

Denken nützt nichts, wenn einem nicht einfällt, wie die Antwort lautet. Dies auch dann nicht, wenn man glaubt, die Antwort zu wissen. Allerdings ist anzunehmen, dass die Autorinnen und Autoren der vielen Variationen, die sich zu Descartes' berühmtem Zitat finden, in der Regel sehr wohl gewusst haben, was Descartes wirklich sagte. Ob sie ihn immer auch verstanden haben, ist jedoch eine andere Frage. Denn es ist leicht erkennbar, nach welchem Muster die Surrogate gebildet sind, von denen sich hier ein paar Beispiele finden. Angenommen wird, dass irgendeine Eigenschaft, Tätigkeit oder Befindlichkeit hinreichend ist, damit sich das betreffende Wesen – Mensch, Tier oder gar Ding – seiner Existenz gewiss sein kann. Damit wird Descartes’ Argument jedoch in keiner Weise Rechnung getragen. Denn Descartes ging davon aus, dass man sich in all diesen Fällen im Zweifel sein kann, ob sie identifizierend sind. Nicht bezweifelbar schien ihm dagegen der Akt des Zweifelns selber zu sein. Wenn ich zweifle, an was auch immer, dann muss ich als Zweifelnder doch wohl sein. Da der Zweifel eine Form des Denkens ist, folgerte er, dass er, sofern und solange er denke, existiere: cogito ergo sum. Dabei handelt es sich nicht um eine deduktiv gewonnene Erkenntnis, etwa der Art: «Ich komme von rechts, also habe ich Vortritt», sondern um eine intuitive Einsicht, die als Ganzes evident scheint. Insofern bringt Helmut Holzhey Descartes' Einsicht weit präziser auf den Punkt als dieser selbst. Nicht «Ich denke, also bin ich», sondern «denkend bin ich» ist die Gewissheit, zu der Descartes gefunden hat [1].

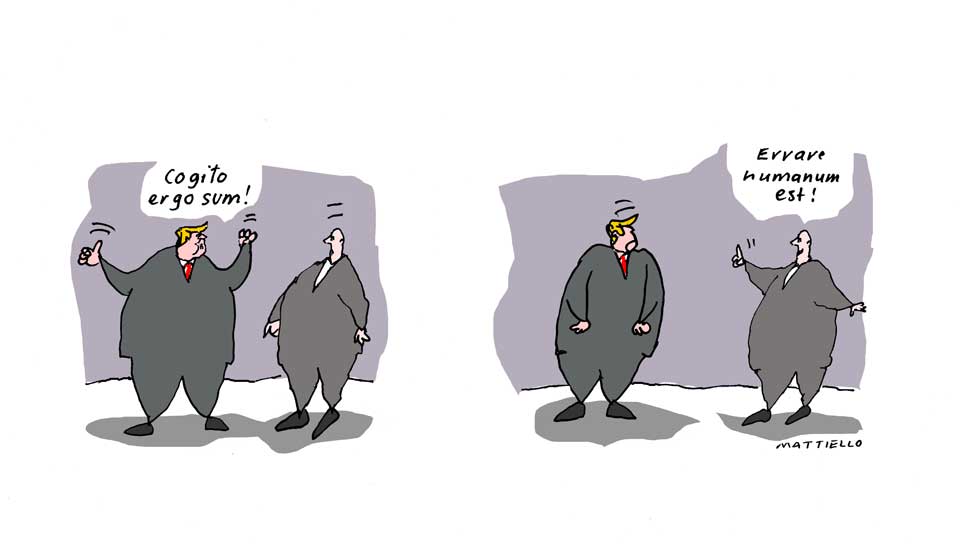

Unwahrscheinlich ist daher, dass sich Descartes, bevor er zum cogito ergo sum fand, Alternativen wie die Folgenden überlegte [2]:

Wie Johann Gottlieb Fichte Descartes' Argument zusammenfasste, denkt man nicht notwendig, wenn man ist, «aber man ist notwendig, wenn man denkt» [3]. Deshalb hat Descartes auch nur seine geistige, nicht aber auch seine körperliche Existenz bewiesen. Zudem ist die Evidenz rein formaler Natur. Ich erkenne nichts Spezifisches an mir, sondern lediglich, dass ich denke. Insofern die Inhalte meines Denkens nichts zur Gewissheit meiner Existenz beitragen, verpassen die zitierten Cogito-Surrogate den Kern der Argumentation von Descartes. Denn, wie Descartes in den Prinzipien der Philosophie schreibt: «[...] wenn ich sage: ‛Ich sehe, oder: ich gehe, also bin ich‛, und ich dies von dem Sehen oder Gehen, das vermittels des Körpers erfolgt, verstehe, so ist der Schluss nicht [...] sicher; denn ich kann glauben, ich sähe oder ginge, obgleich ich die Augen nicht öffne und mich nicht von der Stelle bewege, wie dies in den Träumen oft vorkommt [...]. Verstehe ich es aber von der Wahrnehmung selbst oder von dem Bewusstsein [...] meines Sehens oder Gehens, so ist die Folgerung ganz sicher, weil es dann auf den Geist bezogen wird, der allein wahrnimmt oder denkt, er sähe oder ginge» [4]. Wobei Descartes unter Denken all das versteht, «das so in uns ist, dass wir uns seiner unmittelbar bewusst sind» [5]. Insofern liessen sich die zitierten Beispiele dadurch retten, dass man überall die Phrase «Ich denke, dass ...» voranstellt. Zum Beispiel: «Ich denke, dass ich atme, also bin ich» oder «Ich denke, dass ich reich bin, also bin ich».

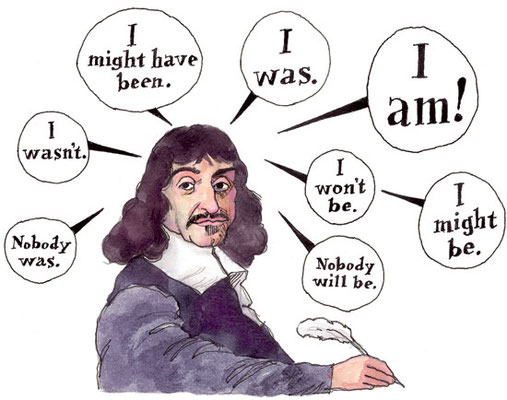

Insofern Descartes seine Existenz nicht deduktiv herleitet, sondern intuitiv einsieht, dass er existiert, wenn er denkt, sieht er von den zeitlichen Bedingungen seiner Existenz gänzlich ab. Das cogito ist ein Ereignis, das weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft kennt. Ich denke, ohne etwas zu erinnern oder etwas zu erwarten, im Augenblick der reinen Gegenwart. Die Gewissheit über meine Existenz ist momenthaft und punktuell. Sie steigt aus dem Strom meiner Gedanken auf gleichsam wie der stossweise entweichende Rauch einer schnaubenden und zischenden Dampflokomotive:

Das wirft zwei Fragen auf: (1) Wenn ich mir meiner Existenz nur gewiss sein kann, sofern ich mir meines Denkens bewusst bin, bin es dann auch ich, der mit dem Denken beginnt und aufhört? (2) Bin ich auch, wenn ich nicht denke? Zumindest die zweite Frage hat auch Descartes beschäftigt, wie eine Stelle in der Zweiten Meditation zeigt. Nachdem er sich nochmals vergewissert hat, dass er existiert, fragt er nämlich: «Wie lange aber? Nun, solange ich denke; denn vielleicht könnte es [...] geschehen, dass ich, wenn ich alles Denken unterliesse, sogleich [...] aufhörte zu sein» [6]. Der Verdacht wird in den Prinzipien der Philosophie bestärkt, wo Descartes einerseits schreibt, es sei «ein Widerspruch, dass das, was denkt, in dem Zeitpunkt, wo es denkt, nicht bestehe» [7], und andererseits der Aussage «wer denkt, muss, während er denkt, sein» ewige Wahrheit attestiert [8]. In der Tat, welchen Grund sollte es für die Annahme einer überdauernden Existenz geben, wenn ich mir meiner selbst nur im Moment des Denkens gewiss sein kann? Wer bin ich zum Beispiel, wenn ich schlafe?

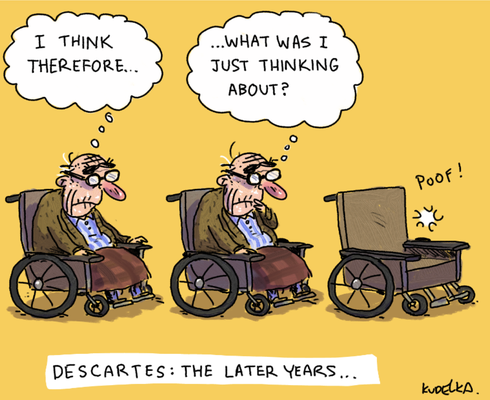

Insofern die (modale) Zeit für das Cogito-Argument keine Rolle spielt, da die Einsicht in die Gewissheit der eigenen Existenz ein rein gegenwärtiges Phänomen ist, sind kognitive Leistungen wie die Erinnerung oder die Voraussicht ohne Belang. Descartes misstraut allem, was an seinen Körper gebunden ist, also auch dem Gedächtnis, das er für vorurteilsbehaftet und trügerisch hält. Daher gibt es für die folgenden Cartoons keinen Rückhalt in Descartes' Philosophie:

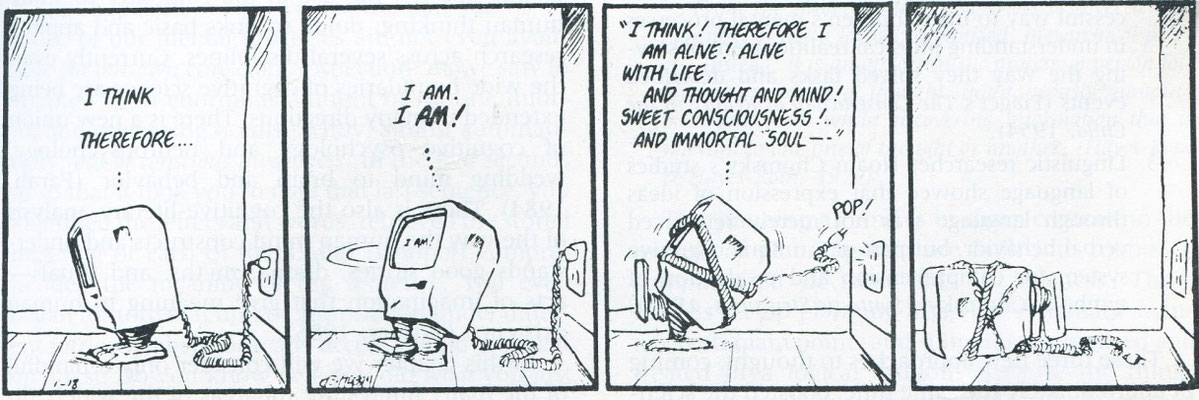

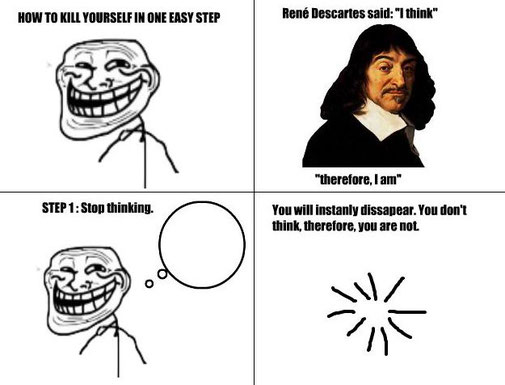

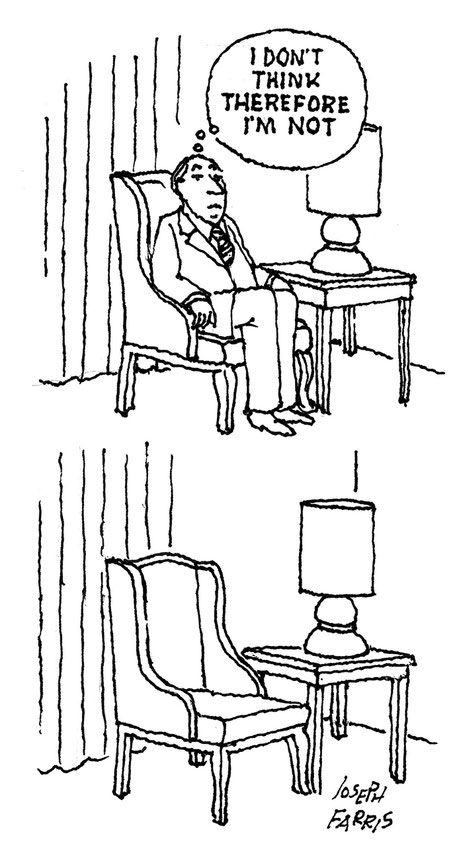

Descartes’ Ungewissheit hinsichtlich des Überdauerns seiner Existenz hat Eingang in einen Philosophen-Witz gefunden, der sich die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks «Ich denke nicht» zunutze macht. Descartes sucht eine Bar auf und bestellt einen Drink. Nachdem er ausgetrunken hat, fragt ihn der Barkeeper, ob er noch einen möchte. Descartes antwortet: «Nein, ich denke nicht», worauf er sich in Luft auflöst. Als Comic-Strip veranschaulicht, stellt sich der Witz wie folgt dar:

Eine Variation des Witzes gibt der folgende Comic-Strip. Descartes wird gefragt, ob er nicht denke, heute ein Bad zu nehmen. Worauf er zur Antwort gibt: nein, er denke nicht – und schon passiert es wieder: Descartes verschwindet.

Zwei Variationen, die ohne Dialog auskommen, zeigen die beiden nächsten Comic-Strips. Im einen Fall ermüdet Descartes durch das viele Denken und schläft ein, worauf er – POP – verschwindet. Im anderen Fall dient das Cogito-Argument als makabre Anleitung zum Suizid.

Selbst wenn Descartes mit der Frage «Wie lange aber?» (s. oben) nicht gemeint haben sollte, wie lange er existiere, sondern lediglich wie lange er Gewissheit haben kann, dass er existiere [9], verlieren die Comic-Strips ihre Gültigkeit nicht, denn die Ungewissheit hinsichtlich seiner Existenz, in die ihn die Aussage «Ich denke nicht» bringt, impliziert zumindest die Möglichkeit, dass er nicht existiert, wenn er nicht denkt. «Notwendig wahr» ist der Satz «Ich bin, ich existiere», wie Descartes selber sagt, nur «sooft er von mir ausgesprochen oder durch den Geist begriffen wird» [10]. Wenn ich meine Aufmerksamkeit von meinem Denken abziehe, tritt die Evidenz des Cogito ihren Platz von einem Augenblick auf den anderen an die Erinnerung ab, so dass meine Existenzgewissheit in der Finsternis des Zweifels verschwindet [11].

Alles Interesse, dass Descartes mit dem Denken nicht aufhört, hat sein Hund, wie der folgende Cartoon zeigt:

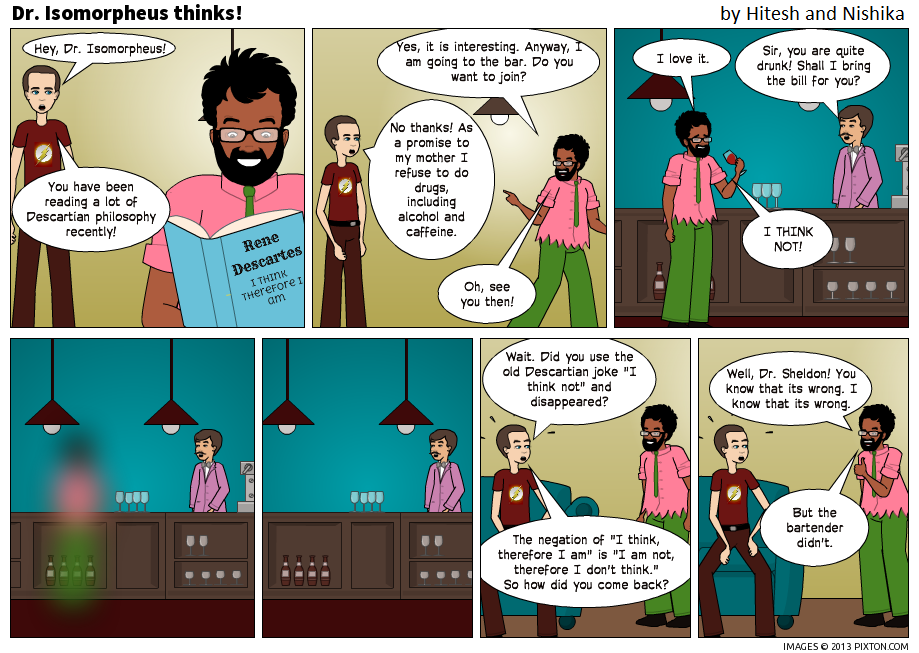

Wie sich diese Comic-Strips und Cartoons ihrerseits in Form eines Comic-Strips kommentieren lassen, zeigen Hitesh Gakhar und Nishika Bhatia:

Verstehen lässt sich dieser Comic-Strip nur, wenn man dem referierten Philosophen-Witz und den vorausgehenden Strips und Cartoons einen logischen Fehler unterstellt. Tatsächlich wenden Logiker gerne ein, der Schluss auf Nichtexistenz sei nicht korrekt, da aus der Negation einer Wenn-Aussage nicht folge, dass auch die Dann-Aussage verneint werde. Formal dargestellt: P → Q impliziert nicht: non-P → non-Q. Dies wäre nur dann der Fall, wenn wir es mit einem Bikonditional zu tun hätten, d.h. wenn die Wenn-Aussage nicht nur notwendige, sondern auch hinreichende Bedingung der Dann-Aussage wäre («dann und nur dann, wenn») [12]. Ist es aber nicht genau dies, was Descartes behauptet? Allein im Denken will er sich seiner selbst gewiss sein. Zudem bestreitet er, das cogito ergo sum beruhe auf einem logischen (syllogistischen) Schluss. Insofern treffen die obigen Cartoons sehr wohl einen neuralgischen Punkt in Descartes’ Argumentation.

Aber kann man überhaupt sinnvoll sagen: «Ich bin nicht»? Wenn wir «Ich bin nicht» mit «Ich bin tot» übersetzen, wird unmittelbar klar, dass man dergleichen nicht wirklich sagen kann. Sidney Shoemaker weist darauf hin, dass der Satz «Ich denke» aus logischen Gründen unbezweifelbar ist, denn «[...] it is a logically necessary condition of my being deceived about anything that I think, since being deceived is a matter of having false beliefs, which in turn is a special kind of thinking» [13]. Sobald ich «ich» sage und damit auf mich referiere, unterstelle ich, dass ich bin. Es ist, wie wenn ich auf mich zeigen würde. Wollte ich nun behaupten, dass ich nicht bin, würde ich mir dadurch, dass ich eben dies behaupte, selbst widersprechen, zwar nicht explizit, aber im Sinne eines performativen Selbstwiderspruchs. «Ich denke» und «Ich bin» sind gleichermassen selbstverifizierende Ausdrücke, die notwendigerweise wahr sind, wenn sie geäussert werden [14].

Erstmals ins Spiel gebracht hat dieses Argument Jaakko Hintikka, wenn er auch eine andere Bezeichnung dafür gewählt hat, nämlich existentielle Inkonsistenz [15]. Eine Äusserung oder ein Sprechakt ist dann existentiell inkonsistent, wenn die Äusserung zwar logisch korrekt, jedoch auf die Person, die den Sprechakt vollzieht, nicht sinnvoll anwendbar ist, da sie andernfalls ihre Existenz bestreiten würde. Niemand, der bei Verstand ist, kann ernsthaft behaupten, er existiere nicht, und zwar weder einer anderen Person noch sich selber gegenüber. Es handelt sich deshalb nicht um einen logischen Widerspruch, weil der Widerspruch nicht zwei Aussagen betrifft, die sich widersprechen, sondern eine Aussage, die ich treffe, und eine (sprachliche) Handlung, die ich vollziehe, wenn ich mich entsprechend äussere. Die intuitive Evidenz des cogito ergo sum scheint sich genau daraus zu ergeben, dass ich meine Nicht-Existenz weder sinnvoll denken noch sinnvoll äussern kann. «The function of the word cogito in Descartes's dictum is to refer to the thought-act through which the existential self-verifiability of 'I exist' manifests itself» [16]. Es genügt zu denken, dass ich bin, um zu erkennen, dass ich nicht nicht sein kann.

Etwas anders akzentuiert Matthias Grundmann bei seiner Deutung des Cogito-Arguments [17]. Die Performativität des Cogito spielt aber auch dabei eine Rolle. Gemäss Grundmann ist Descartes davon ausgegangen, dass er sich nicht umfassend täuschen lassen kann. Denn wenn er Opfer einer Täuschung wäre, müsste er als Opfer der Täuschung notwendigerweise sein, und dies auch dann, wenn die Täuschung darin liegen würde, dass er nicht ist. Selbst wenn ich über meine Existent falscher Ansicht bin, kann dies nicht heissen, dass ich nicht bin, denn offensichtlich gibt es jemanden, der dieser (falschen) Ansicht ist, und das bin ich. Es bleibt immer ein Rest an Unbezweifelbarkeit, der ausreicht, um mir Gewissheit über meine Existenz zu verschaffen. Wenn also Descartes sagt: «Ich zweifle, also bin ich; oder, was dasselbe ist: ich denke, also bin ich» [18], dann scheint dahinter nicht die Unmöglichkeit der Verneinung der eigenen Existenz, sondern die Unmöglichkeit der totalen Täuschung über die eigene Existenz zu stehen. Indem es sich am eigenen Schopf erwischt, gelingt es dem Denken gleichsam, sich aus dem Sumpf des Zweifels zu erheben.

Descartes wird damit nicht nur in die Nähe von Augustinus gerückt, der im Gottesstaat schreibt: «Wenn ich mich [...] täusche, dann bin ich. Denn wer nicht ist, kann sich [...] auch nicht täuschen [...] selbst wenn ich mich irrte, so müsste ich doch eben sein, um mich irren zu können, und demnach irre ich mich ohne Zweifel nicht in dem Bewusstsein, dass ich bin» [19]. Erstaunlicherweise gibt es auch eine Nähe zu Ludwig Wittgenstein, in dessen Abhandlung Über Gewissheit sich die folgende Stelle findet: «Wer an allem zweifeln wollte, der würde [...] nicht bis zum Zweifel kommen. Das Spiel des Zweifelns selbst setzt schon die Gewissheit voraus» [20]. Zweifellos liegen zwischen Descartes und Wittgenstein philosophische Weiten, die es fraglich machen, ob hier mehr als eine bloss zufällige Koinzidenz vorliegt. Interessant ist jedoch die Zuspitzung, die Jacques Derrida dem Cogito-Argument gibt, indem er in Auseinandersetzung mit einer Stelle in Michel Foucaults Wahnsinn und Gesellschaft ausführt, dass Descartes auch dann recht hätte, wenn derjenige, der an sich zweifelt, nicht bei Verstand wäre. Meines Denkens bin ich mir nämlich auch dann gewiss, «wenn ich wahnsinnig bin, sogar wenn mein Denken durch und durch wahnsinnig ist» [21].

Nur leicht anders argumentiert Elizabeth Anscombe, wenn sie annimmt, dass das Wort «Ich» auch dann korrekt verwendet wird, wenn sich jemand hinsichtlich seiner Identität im Ungewissen ist. Hat der Betreffende «sein Gedächtnis verloren» (wie man sagt), so weiss er vielleicht nicht mehr, wie er heisst, wo er wohnt oder wer seine nächsten Angehörigen sind. Aber: «He has neither lost the use of 'I', nor would he feel at loss what to point to as his body, or as the person he is; nor would he point to an unexpected body, to a stone, a horse, or another man, say» [22].

Wollte man die verschiedenen Versuche, den rationalen Kern von Descartes' Cogito-Argument zu rekonstruieren, zusammenfassen, so liesse sich mit Béatrice Longuenesse Folgendes sagen: «Descartes' Archimedean point, lifting him out of radical doubt, [...] rests on two pillars: that 'I exist' is a necessary condition of 'I think'; and that 'I think' is both true and known to be true just by virtue of being thought» [23]. Dies zugestanden, bleibt aber die Frage, zu welcher Einsicht mir die Gewissheit, dass ich bin, verhilft. Wer oder was bin ich denn, der da weiss, dass er ist? Solange ich nur weiss, dass ich bin, existiere ich in der Weise eines Rätsels. Die folgenden beiden Cartoons bringen dies zum Ausdruck:

Zumindest im Alltag kümmert uns kaum, dass wir sind, jedoch möchten wir wissen, wer wir sind. Es interessiert uns m.a.W. nicht unser Ich, sondern unser Mich – im Sinne der Unterscheidung von I und Me von George Herbert Mead [24] – bzw. unser Selbst – im Sinne einer der vielen psychologischen Selbsttheorien (z.B. der Narzissmustheorie von Heinz Kohut [25]).

Davon zehrt auch der folgende Comic Strip, in dem der Pinguin auf der rechten Seite den Cogito-Satz, den der Pinguin auf der linken Seite ausspricht, ergänzt, weil er ihn offensichtlich für unvollständig hält.

Und auch beim folgenden Cartoon könnte die Ergänzungsbedürftigkeit des cogito ergo sum eine Rolle spielen:

Obwohl sein Anliegen zweifellos nicht die Klärung seiner alltäglichen Existenz war, meinte auch Descartes, er sehe noch «nicht hinreichend ein», wer er denn sei, «jenes Ich, der ich nunmehr notwendig bin» [26]. Der erneute Ansatz, sich seiner selbst zu vergewissern, führt ihn zur Antwort, dass er ein Ding bzw. eine Substanz sei, «deren ganzes Wesen oder deren Natur nur darin besteht, zu denken» [27]. Seine Begründung ist, dass man, um zu denken, nicht nur sein muss, sondern die Eigenschaft des Denkens an ein Substrat gebunden ist. Gemäss dem Postulat, «dass das Nichts keine Attribute, keine Eigenschaften und keine Eigentümlichkeiten hat» [28], kann es im Umkehrschluss Eigenschaften ohne Substrat nicht geben. Folglich schliessen wir aus der Wahrnehmung eines Attributs, «dass irgendein bestehendes Ding oder eine Substanz, dem jenes zugeteilt werden kann, notwendig da sein müsse» [29].

Genau dies erhielt der junge Descartes von seinem Vater zur Antwort, als er ihn fragte, weshalb wir denn sind, wenn wir denken:

Offensichtlich ist der kleine René von der Antwort nicht befriedigt. Tatsächlich wird mit der Erkenntnis, dass wir Dinge sind, die denken, lediglich die Momenthaftigkeit unserer Existenz überwunden. Dies zum Preis einer Seins-Ontologie, die Descartes mit dem hyperbolischen Zweifel eigentlich unterlaufen wollte. Der Übergang von der epistemischen zur existentiellen Gewissheit des Ich ist schon aus logischen Gründen fragwürdig. Wie Immanuel Kant deutlich machte, ist die Existenz kein Merkmal, das einer Entität zugeschrieben werden kann. «Sein ist [...] kein reales Prädikat, d.i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne» [30]. Als Kopula muss das Verb sein von einem Prädikat gefolgt werden, sonst ist es ohne Bedeutung. Rudolf Carnap hat daher schon die Formulierung «ich bin« für verfehlt gehalten, da damit eine Existenzaussage ohne Verbindung mit einem Prädikat gemacht wird. «Ein Existenzsatz hat nicht die Form 'a existiert' [...], sondern 'es existiert etwas von der und der Art'» [31]. Gleichermassen verfehlt ist der Übergang vom Denken zur Existenz. Denn aus dem Satz «a kommt die Eigenschaft P zu» lässt sich nur ableiten, dass die Eigenschaft P existiert, aber nicht, dass auch a existiert. «Aus 'ich bin ein Europäer' folgt nicht 'ich existiere', sondern 'es existiert ein Europäer'. Aus 'ich denke' folgt nicht 'ich bin', sondern 'es gibt etwas Denkendes'» [32].

Aufgrund der lediglich punktuellen Gewissheit des Cogito scheint die Verdinglichung des Ich allerdings unvermeidlich zu sein. Denn, wie es in den Prinzipien der Philosophie heisst, «[...] folgt aus unserem Dasein in diesem Augenblick nicht unser Dasein in der nächst folgenden Zeit, wenn nicht eine Ursache [...] uns fortwährend gleichsam wieder hervorbringt» [33]. Allein schaffe ich es offenbar nicht, mich in meiner Existenz zu erhalten. Ausdrücklich fragt sich Descartes, ob er über eine Kraft verfüge, «durch die ich bewirken könnte, dass jenes Ich, das ich jetzt bin, auch eine Weile später noch sein werde» [34]. Seine Antwort ist ein klares Nein. Daraus leitet er ab, dass er von einem von ihm verschiedenen Ding abhängt. Dieses Ding ist Gott, dessen Existenz zu beweisen er sich dann anschickt. Gott, der für das Cogito-Argument gänzlich verzichtbar war, wird nun in seiner Allmacht und Allwissenheit gleichsam rehabilitiert, um dem welt- und selbstlosen Ich unter die Arme zu greifen, damit es zur Welt und zu sich selbst zurückfinden kann.

Descartes' Gottesbeweise vermochten jedoch schon seine Zeitgenossen kaum zu überzeugen [35]. Wenn er etwa glaubte, die Idee Gottes, die er in seinem Bewusstsein vorfinde, könne er sich aufgrund ihrer Vollkommenheit nicht selber ausgedacht haben, dann ist dies eine Beweisführung, die nicht nur gänzlich am Cogito-Argument vorbeiläuft, sondern auch in ihrer Logik ausgesprochen schwach ist [36]. In seiner Philosophie in der veränderten Welt schreibt Walter Schulz daher zu Recht, Descartes' Versuch, mit Hilfe seines Gottesbeweises den Weg zurück zur Welt zu finden, setze voraus, «dass das reflexiv gewonnene Ichbewusstsein nun doch wieder 'ontologisiert' wird, denn nur wenn das Ich selbst kategorial als Seiendes unter Seiendem bestimmt wird, kann man zwischen ihm und dem anderen Seienden Bezüge herstellen» [37]. Insofern es nun Gott ist, dem die Rolle zukommt, für Erkenntnisgewissheit zu sorgen, lässt sich Descartes mit Werner Schneiders sogar als der erste Anticartesianer bezeichnen [38].

Allerdings lässt sich nicht übersehen, dass Descartes' Gottesbeweise in erkenntnistheoretischer Hinsicht in einen merkwürdigen Zirkel führen. Wenn die Gewissheit dessen, was ich erkenne, nicht der Erfahrung entstammt, sondern durch eine empirisch unzugängliche Instanz (Gott) gewährleistet wird, die ich als Idee in mir selber finde, bin es dann nicht letztlich doch ich allein, der für die Wahrheit der Erkenntnis garantiert? Die Frage ist umso berechtigter, als Descartes für Gott, nachdem er dessen Existenz bewiesen hat, gar keine Verwendung mehr hat. Sofern ich mich nämlich an die Regel halte, «dass alles, was ich klar und deutlich erfasse, notwendig wahr ist» [39], komme ich bei der Erkenntnissuche ohne jede fremde Hilfe aus. Die Regel ist zwar «nur gesichert, weil Gott ist oder existiert und weil er ein vollkommenes Wesen ist» [40], aber um die Regel anzuwenden benötige ich die Unterstützung Gottes nicht. Es hängt ganz und allein von meinem Willen ab, ob ich die korrekt Regel befolge. Im Unterschied zu anderen Eigenschaften, über die ich verfüge, ist mein Wille zudem ohne Grenzen und damit geradezu vollkommen, weshalb Descartes glaubt, «dass es in erster Linie diese Idee [die Idee des Willens, W.H.] ist, im Hinblick worauf ich mich gewissermassen als Bild und Abbild Gottes verstehe» [41]. Wenn ich daher meinen Willen «so im Zaum halte, dass er sich nur auf das erstreckt, was ihm vom Verstand klar und deutlich dargestellt wird, ist es unmöglich, dass ich mich irre» [42]. Dank seines grenzenlosen, gleichsam göttlichen Willens sieht sich Descartes fähig, trotz begrenztem Verstand zu Kenntnissen zu gelangen, die uns Menschen, weil sie «von grossem Nutzen für das Leben sind» [43], «zu Herren und Eigentümern der Natur machen könnten» [44]. Damit bemächtigt sich Descartes trotz allem der Attribute Gottes [45].

Da es Descartes nicht gelungen ist, die Existenz Gottes überzeugend zu beweisen, wird umso deutlicher, wie isoliert dieses Ich, das sich seiner Existenz gewiss ist, tatsächlich ist. Aber selbst wenn die Existenz meines Ich schlüssiger abgesichert wäre, wüsste ich nach wie vor nicht viel über mich. Denn wenn die Antwort auf die Frage, wer ich bin, lediglich darin besteht, dass ich ein denkendes Ding bin, ja «dass mein Wesen allein darin besteht, ein denkendes Ding zu sein» [46], habe ich kaum mehr Erkenntnisse über mich gewonnen als zuvor, als mir bewusst wurde, dass ich notwendigerweise bin. Denn ein denkendes Ding ist gemäss Descartes lediglich «ein Ding, das in sich Denkvermögen besitzt» [47]. Wer oder was ich darüber hinaus bin und was für eine Art Mensch ich bin, bleibt nach wie vor völlig im Dunkeln [48].

Im Dunkeln bleibt auch mein Verhältnis zu Anderen, worauf die folgenden Cartoons hinweisen:

Die Cartoons bringen zum Ausdruck, dass das Cogito-Argument immer nur für mich Gültigkeit haben kann. «Cogito ergo sum» heisst ja, dass ich mir zum Zeitpunkt, zu dem ich mir meines Denkens bewusst werde, meiner selbst gewiss bin. Andere können diese Gewissheit nicht haben, da sie keinen Einblick in meine Gedanken haben und daher über meine Existenz sehr wohl im Zweifel sein können, ja sogar müssen, wenn wir Descartes folgen, denn jede Wahrnehmung und jede Vorstellung können sich als Täuschung herausstellen.

Komisch wirkt daher auch der folgende Cartoon, weil hier unterstellt wird, Descartes' Cogito-Argument lasse sich auf andere Personen generalisieren, hier auf die Mitglieder eines philosophischen Instituts.

Auch therapeutisch, wie in den folgenden Szenen, lässt sich das Cogito-Argument nicht nutzen.

Gänzlich ausserhalb der Logik des Cogito-Arguments liegen die folgenden Cartoons, denn ein «wir», ein «ihr» oder ein «du» kann es am Ausgangspunkt des Cartesischen Zweifels nicht geben.

Die Zweifel an der Gültigkeit und Tragweite von Descartes' Cogito-Argument sind fast ebenso zahlreich wie seine flapsigen, ironischen oder unbedarften Abwandlungen. Kritisch wird es für Descartes insbesondere, wenn in Frage gestellt wird, dass das Denken an eine (mentale) Substanz (res cogitans) gebunden ist oder wenn bezweifelt wird, dass wir im Denken unserer selbst unmittelbar gewiss sind. Von Georg Christoph Lichtenberg ist der Aphorismus überliefert: «Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu sagen cogito, ist schon zu viel, sobald man es durch Ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren, ist [lediglich ein] praktisches Bedürfnis» [49].

Ähnlich argumentiert Gaston Bachelard, der Descartes vorwirft zu verkennen, dass sich die Veränderlichkeit einer Beobachtung in einer analogen Veränderlichkeit des beobachtenden Subjekts spiegelt. Das berühmte Wachsbeispiel, das Descartes in seiner zweiten Meditation diskutiert [50], missachtet diese Konstellation, insofern Descartes unterstellt, dass ich mich, während das Wachs seine äussere Erscheinung verändert, gleich bleibe. «Geblendet vom Licht des cogito, zweifelt er [Descartes, W.H.] nicht an der Beständigkeit des ich, des Subjekts dieses ich denke» [51]. Aber weshalb soll es dasselbe Wesen sein, welches das harte und das weiche Wachs wahrnimmt, «während es nicht dasselbe Wachs ist, das in zwei verschiedenen Erfahrungen wahrgenommen wird?» [52] Auch Bachelard bringt gegen Descartes vor, dass das Denken ein passiver Vorgang sein könnte: «Wenn man das cogito ins Passiv übertrüge und ein cogitatur ergo est [es wird gedacht, also ist es, W.H.] daraus machte, verschwände dann das aktive Subjekt zusammen mit der Wandelbarkeit und Unbestimmtheit der Sinneseindrücke?» [53] Anders als Descartes, der die menschliche Vernunft als unveränderlich setzt, geht Bachelard davon aus, dass die Vernunft «in derselben Weise geformt werden (muss) wie die Erfahrung» [54]. Zudem nimmt er an, indem er sich auf den wissenschaftlichen Forschungsprozess beruft, dass es ein Erkennen im Singular gar nicht gibt. Die Wissenschaft kennt kein cogito, sondern basiert auf einem cogitamus [55], d.h. einem gegenseitigen und diskursiven «cogito d’obligation mutuelle» [56].

Fraglich ist, ob es sich bei der Formulierung «Ich denke» überhaupt um einen vollständigen Satz handelt. Genauso wie «ich bin» nach einer Ergänzung sucht (s. oben), sind wir psychologisch nicht in der Lage, ohne Inhalt zu denken. Wir denken unweigerlich etwas oder an etwas, wenn wir denken. In der Kritik der reinen Vernunft schreibt Immanuel Kant: «[...] ohne irgend eine empirische Vorstellung, die den Stoff zum Denken abgibt, würde der Actus 'Ich denke' [...] nicht stattfinden» [57]. Einfach zu sagen «ich denke» macht sprachlich keinen Sinn. Wie Kant weiter argumentiert, lässt sich das Ich von meinen Gedanken und Vorstellungen nicht ablösen. Vielmehr ist es deren steter Begleiter, gleichsam wie ein Fluss, der seine Ufer mit sich führt. Etwas anders ausgedrückt, ist das Ich «nur das Bewusstsein meines Denkens» [58] bzw. «die blosse Form des Bewusstseins» [59]. Insofern wir es beim Denken voraussetzen, kommt ihm lediglich eine funktionale bzw. logische, keinesfalls aber eine reale oder substanzielle Bedeutung zu [60].

Friedrich Nietzsche hielt Descartes entgegen, «dass ein Gedanke kommt, wenn ‹er› will, und nicht wenn ‹ich› will; so dass es eine Fälschung des Tatbestandes ist zu sagen: das Subjekt ‹ich› ist die Bedingung des Prädikates ‹denke›» [61]. In einem nachgelassenen Fragment wirft er Descartes vor, er sei «in dem Fallstrick der Worte» hängen geblieben; der «Glaube an die Grammatik» habe ihn dazu verführt, sein Denken als Tätigkeit aufzufassen, zu der ein Subjekt hinzugedacht werden muss [62]. Ähnlich argumentierte Bertrand Russell in seiner History of Western Philosophy: «[…] the word ‘I’ is really illegitimate; he [Descartes, W.H.] ought to state his ultimate premiss in the form ‘there are thoughts’. The word ‘I’ is grammatically convenient, but does not describe a datum. […] He [Descartes, W.H.] nowhere proves that thoughts need a thinker, nor is there reason to believe this except in a grammatical sense» [63]. Descartes hätte daher bestenfalls mit Gewissheit sagen können, dass er ein Wesen ist, das Gedanken hat, aber nicht, dass er ein denkendes Wesen ist.

Die sprachanalytische Philosophie hat hier angeknüpft und den Verdacht geäussert, bei Descartes’ Ich könnte es sich um eine grammatikalische Fiktion handeln. Schon in Ludwig Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen findet sich der Satz: «'Ich' benennt keine Person, 'hier' keinen Ort, 'dieses' ist kein Name» [64]. Damit in Übereinstimmung bestreitet seine Schülerin Elizabeth Anscombe, dass die Verwendung des Wortes ich ein Akt der Benennung sei und ein Nomen darstelle [65]. Ich ist kein Name, mit dem wir etwas – nämlich uns selbst – bezeichnen, der folglich auch von einer Drittperson verwendet werden könnte, um uns zu identifizieren. Wie er oder sie ist ich ein Pronomen, das für ein Nomen (z.B. Walter Herzog) steht, das von anderen genauso gebraucht werden kann wie von mir selber, um auf mich zu referieren. Wie Ernst Tugendhat meint, hat das Wort ich – vergleichbar den Wörtern hier, jetzt und dies – keine identifizierende, sondern lediglich eine deiktische Funktion [66]. In etwas anderer Formulierung haben wir es mit einem indexikalischen Ausdruck zu tun, bei dem vom Verwendungskontext abhängig ist, was er bedeutet. Ohne Kontext ist das Wort bedeutungslos. Aus der Funktion des grammatikalischen Subjekts lässt sich daher nicht auf die Existenz eines substanziellen Subjekts schliessen. Zwar ist es ausgeschlossen, dass die gemeinte Entität nicht existiert, wenn das Wort ich sinnvoll verwendet wird, dies aber nur insofern als ich mir widersprechen würde, wenn ich sagen wollte, dass ich nicht bin (s. oben) [67]. Sobald ich ich sage, beziehe ich mich auf etwas, dessen Existenz sich nicht verneinen lässt. Überboten wird diese Position allerdings von Elizabeth Anscombe, die bestreitet, dass mit dem Wort ich auf etwas referiert wird. Wie in dem Satz «es regnet» das «es» keine Referenz hat, sondern lediglich syntaktisch begründet ist, hat auch das «ich» im Cartesischen Cogito-Argument keine sachliche Bedeutung [68]. Ob Lichtenberg und Nietzsche etwas Ähnliches im Sinn hatten, lässt sich nicht leicht sagen.

Etwas anders argumentiert Fred Dretske, der Descartes vorwirft, nicht hinreichend zwischen Bewusstsein und Sprache unterschieden zu haben. Indem er unreflektiert die Sprache zum Modell des Geistes genommen habe, sei er zu falschen Schlüssen hinsichtlich der Möglichkeit von Selbsterkenntnis verleitet worden [69]. Während wir zu unserer Sprache insofern einen direkten Zugang haben, als wir uns während des Sprechens selber hören können, trifft dies auf unser Denken nicht zu. Vom Vollzug des Denkens haben wir keine irgendwie geartete Wahrnehmung; es ist uns gänzlich unbewusst, wie wir denken. Den Geist als inneren Raum anzunehmen, zu dem wir einen privilegierten Zugang haben, ist daher eine fragwürdige Position.

Nicht anders sehen es die meisten Psychologinnen und Psychologen. So schreibt zum Beispiel Jean Piaget in einem Aufsatz mit dem Titel «Inconscient affectif et inconscient cognitif»: «L'inconscient cognitif consiste [...] en un ensemble de structures et de fonctionnements ignorés du sujet sauf en leurs résultats [...]» [70]. Wenn sich das «Ich» (moi) der Inhalte bzw. Resultate seines Denkens bewusst ist, so bleiben ihm die seinem Denken zugrunde liegenden Prozess gänzlich verborgen. Es liegt daher nahe anzunehmen, dass wir unser Wissen um unsere mentale Existenz nicht aus einer «inneren» Wahrnehmung oder aus direkter Erfahrung haben, sondern der Tatsache verdanken, dass wir soziale Wesen sind, die im (sprachlichen) Austausch mit anderen nicht nur ein Vokabular, sondern auch eine «Theorie» erwerben, die uns sagen, wie wir unsere «inneren» Zustände zu verstehen haben. So jedenfalls argumentiert Alison Gopnik [71]. Was Descartes für selbstverständlich hielt, nämlich nicht nur, dass «nichts im Geist […] sein kann, dessen wir uns nicht bewusst sind» [72], ja «dass nichts völlig in unserer Macht steht ausser unseren Gedanken» [73], sondern auch, «dass uns […] die Akte bzw. Operationen unseres Geistes immer aktuell bewusst sind» [74], ist – in psychologischer und psychoanalytischer Hinsicht – offensichtlich falsch. Schon der erste Teil des Cogito-Arguments, nämlich Descartes' Behauptung, er sei sich seines Denkens bewusst, ist daher fragwürdig. Wie Alison Gopnik meint, ist Bewusstsein «kein transparenter und klarer kartesischer Strom, sondern ein turbulentes und schlammiges Durcheinander» [75].

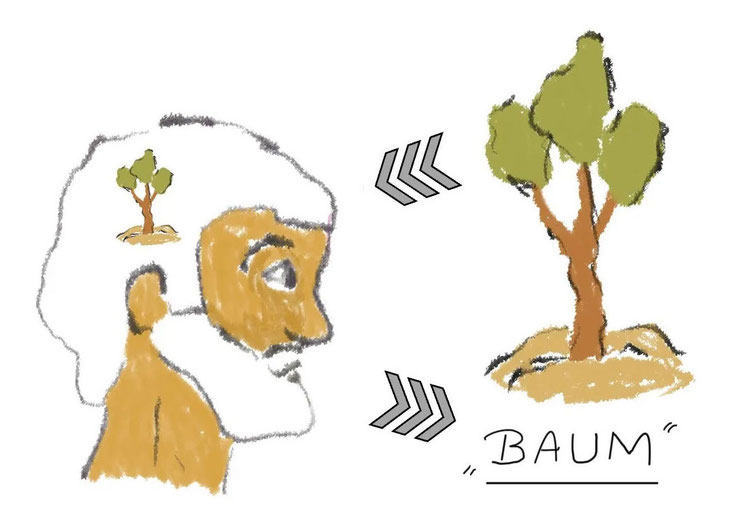

Destruiert wird damit der Glaube an eine mentale Innenwelt, zu der jede und jeder seinen und ihren eigenen Zugang hat. Descartes hat mit seinem Substanzendualismus – res cogitans und res extensa – Wesentliches zu diesem Glauben beigetragen, auch dadurch, dass er eine Begrifflichkeit entwickelte, die das Mentale als völlig getrennt vom Physischen beschreiben lässt. Dabei ist der Kernbegriff derjenige der Idee. Idee ist für Descartes jede Art von Bewusstseinsinhalt. Explizit heisst es in der dritten Erwiderung auf Einwände, die gegen seine Meditationen vorgebracht wurden, dass er «den Namen Idee für alles verwende, was unmittelbar vom Geist erfasst wird» [76] bzw. «was durch die Vernunft etabliert wird» [77]. Nicht nur Gedanken und Vorstellungen, auch Empfindungen und Gefühle sind uns gemäss Descartes als Ideen bewusst.

Gilbert Ryle kritisiert in seinem Buch The Concept of Mind, dass mit dem Postulat eines mentalen Innenraums «die logischen Kategorien zur Einordnung der geistigen Vermögen und Tätigkeiten falsch ausgewählt wurden» [78]. In der Folge würden wir alle in unserem Inneren das «Leben eines Robinson Crusoe des Geistes» [79] führen. Angenommen werde, «dass es Geisteszustände und -vorgänge gibt, welche eine, und Körperzustände und -vorgänge, welche eine andere Art von Existenz haben» [80]. Damit können wir zwar «die Körper anderer Leute sehen, hören und anstossen, aber für die geistigen Vorgänge in anderen sind wir unheilbar blind und taub und ohne Einfluss auf sie» [81]. Da Descartes davon ausging, dass die Körper von Tieren und Menschen wie Maschinen funktionieren, titulierte Ryle die cartesianische Auffassung des Geistes als «Dogma vom Gespenst in der Maschine».

Auch wenn Ryles Attacke auf das Gespenst in der Maschine nicht unwidersprochen blieb, gibt es seit Beginn des 20. Jahrhunderts – seit dem linguistic turn der Philosophie – Viele, die an der Cartesischen Philosophie auf ähnliche Weise Kritik üben. John Dewey, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Wilfrid Sellars, Willard Van Orman Quine, Richard Rorty und Charles Taylor (um nur einige zu nennen) stimmen darin überein, dass das Konstrukt eines welt- und selbstlosen Ich keine tragfähige Basis für die Grundlegung von Philosophie und Wissenschaft bietet. Zurückgewiesen wird insbesondere das Verständnis von Sprache, das mit der Separierung einer geistigen Innenwelt von einer materiellen Aussenwelt einhergeht. Indem Descartes das Mentale als prioritär setzte, kommt den Ideen die Funktion von Bildern der äusseren Wirklichkeit zu. Die sprachlichen Ausdrücke sind dann ihrerseits Bilder, deren Bedeutung in den Ideen liegt, denen sie angeheftet werden.

Mit der Auflösung des Geistes als innerem Raum, die wir sowohl der neueren Psychologie wie der neueren Philosophie verdanken, verliert das Cogito-Argument an Bedeutung. Nicht dass es falsch geworden wäre, aber es bietet keinen Anschluss, der zu einer plausiblen Theorie menschlicher Erkenntnis führen würde. Das Cartesische Projekt der Unkorrigierbarkeit weicht einer Auffassung von Erkenntnis, die das Historische und Kontextuelle als unhintergehbare Bedingungen a priori betrachtet [82].

Macht es dann überhaupt noch Sinn, sich mit Descartes' Cogito-Argument zu befassen? Zumindest für Felicia aus der Comic-Serie Ozy und Millie scheint die Antwort klar zu sein:

Wie auch immer, wenn die Überzeugungskraft des Cogito-Arguments verblasst, dann gibt es für Descartes-Cartoons eigentlich keine Grenze mehr [76].

Zwei Szenen aus Astérix als Legionär (1967). Autoren: Albert Uderzo (1927-2020; Zeichnungen) und René Goscinny (1926-1977; Text).

Den Schlusspunkt möchte ich mit Ernst Matiello setzen:

![Autor: Bob Gorrell (*1955 [?]), Quelle: Internet](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sb8ba1a1d23e1f3a9/image/i2b33fb699e195d10/version/1675436326/image.jpg)

![Autor: Gary Markstein (*1959 [?]), Quelle: Internet](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sb8ba1a1d23e1f3a9/image/ibcf1ccaa819f6549/version/1675946486/image.jpg)

![Autor: Chris [?] Pirillo & Brad [?] Fitz, Quelle: Internet](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/sb8ba1a1d23e1f3a9/image/i1f550e2bc821413c/version/1676456621/image.gif)